过度纪律、模糊规则与失效的计件工资:不锈钢工厂内的生产矛盾

2025年秋季,笔者在一间生产不锈钢管件的工厂里做了两个月抛光工,主要在手工内抛岗位。进厂前,招聘话术讲的是“计件多劳多得,熟练了收入很高”、“做得快月入过万,甚至两三万”;进厂后,我看到的却是完全不同的现实:标准与质检在不同环节不断变化、规则模糊,导致返工循环不止;而计件工资把结算口径绑在“最终合格”上,等于把所有风险丢回给工人承担。为了让这套系统还能转下去,管理用更重的纪律、更封闭的空间秩序来压人——但这些控制并没有换来稳定产出,反而导致了集体怠工:工友们宁可拖计时、慢慢打磨、降低产量,也不愿遵从不存在公平标准、前景难测的计件工资制。

这次进厂经历凸显的是这样一种核心矛盾:高标准产品原本需要稳定工艺与清晰规则,以及更重要的是需要工人对于自己劳动过程有自主控制权,从而才能在具体的生产情境去配合和灵活运用这些工艺与规则。但车间里实际运转的,却是模糊标准、返工循环与过度纪律;计件工资在这种环境下不但无法激励,反而失效,最后工人以消极怠工进行应对。

高洁净度的产品要求,不完整的生产线

这家厂位于北方某新兴工业城市,是该公司2024年前后投产的新设厂区。它生产的是超高洁净度不锈钢管件,供医药厂商使用。由于不锈钢管的表面不够光滑就容易积污,洁净系统最怕的就是这种微小瑕疵导致细菌增生、污染风险,而内壁的毛刺会加大流体阻力,加快腐蚀;所以生产高洁净度的不锈钢管件就对表面、焊道、内壁粗糙度与瑕疵控制要求极端苛刻。

它本质仍然是金属管材加工,并不是那种必须靠超高精度CNC才能做的复杂零件;难点不在于管件形状有多精巧,而在于“表面要平整到什么程度”。也正因为此,它表面上像是抛光工序主导,实则背后牵动的是质量体系、工艺稳定性、劳动组织与成本控制的共同作用。这种产品卖点是洁净度,但代价往往体现在返工、检验、手工投入和劳动管理上。

厂区处在扩建、调试、生产并行的混杂过渡状态:空间很大,设备陆续进场但并非全部稳定投入使用,车间隔断也不完整,甚至会出现施工与生产同场的情景——上方高空车在做顶棚、铺材料、拉临时线路,下方抛光照常开工。厂区现场噪音非常大,人像被丢进一个空旷的金属盒子里,噪声到处反弹。抛光本身就吵,再加上空旷的厂房与施工叠加,讲话得靠吼。

更关键的是,这里不是完整的“从原料到成品”的生产链工厂,而更像产业链中后段的节点:上游粗加工多来自母公司或外包。在流转单上,我能看到一些明确步骤:车削、去毛刺、外抛、内抛、清洗、检验等。但现场并没有真正跑起来的车削设备;来料本身就已经完成了车削,甚至车削之前的焊接、滚圆等步骤根本不在这边出现。也就是说,这里集中处理最后几道关键工序(内外抛、清洗、检验等),这也意味着必须消化来料不稳定,同时对最终表面质量承担最直接、最严苛的责任。换句话说,最容易被追责的环节,正好落在这里。

手工抛光:没有尽头的高标准

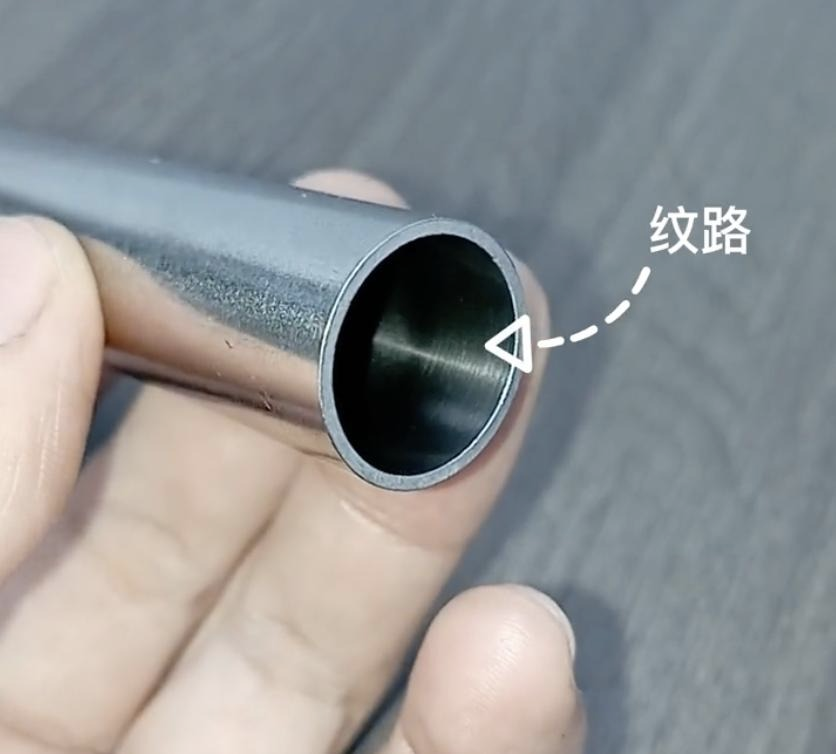

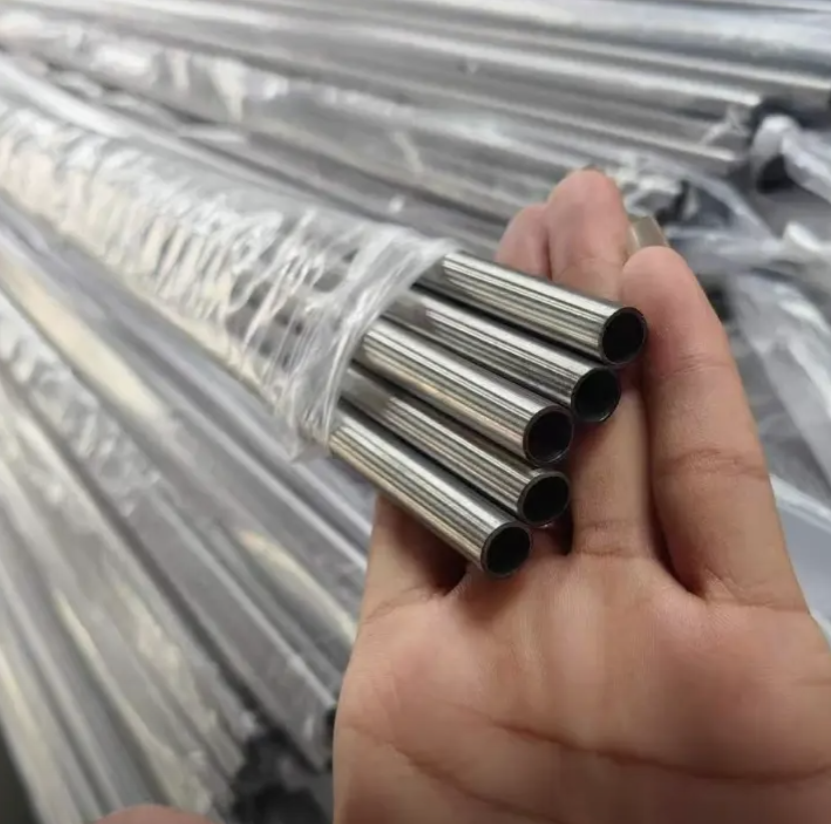

我做的是手工内抛,主要处理一些小管子的内壁打磨与抛光。最常见的形状是T字形,内部有分支口。麻烦点有两个:一个是焊接区内圈焊道必须吃掉;另一个是分支口附近很容易“掉枪”——枪头伸进去时突然往空的分支口方向掉,枪杆或磨头边缘磕到管壁,立刻留下一道横向印子。

工具是气动打磨枪,空压机供气,枪下方有气阀能调转速。工位边会放不同目数砂纸、装夹用的钻头或砂纸头,还有一块蜡块。操作不是一把枪一路干到底,而是按粗到细逐步推进。以常见的液体通道小型分叉管为例,现场通常拆成三段:

第一段“打毛坯”,常用80A砂纸处理毛坯面与焊接区。粗砂纸下得快,但发热也快,钢件烫得拿不住,所以节奏往往是“打一会、停一会、吹一吹、再打”。吹气有时直接用枪的气,有时另接气管,目的就是降温。新人最慢的往往就是在焊点位置上容易拉很久;10~20分钟起步并不夸张。

第二段用100A砂纸把粗砂留下的纹路压下去,拉平内壁粗糙面。这一步要不停换角度、换位置、转动件体,因为内壁是曲面,有些管子又有分支口,枪头不可能像直筒一样“直进直出”,很多时候靠手腕去找角度。这个阶段同样要十几分钟到二十分钟上下。

第三段用更细的180A砂纸配合打蜡追光面。砂纸头先蹭蜡块,让蜡吃进砂纸面,再伸进管内拉抛光。这一段是最精细的步骤,但也最耗时间:你得反复换视角看反光,确认不同方向的纹路有没有被压掉。常见要20~30分钟,而且追求“看起来像镜子”,不能有任何瑕疵。对于新手来说,三阶段完成需要花40~60分钟,一天也做不出几件。但有经验熟练的师傅可以在10分钟内完成。

困难最典型的就是“掉枪”和“砂线”。掉枪一旦磕出印子,你就得回头把它磨掉;砂线更阴险:本质就是砂纸留下的打磨痕迹,有时候肉眼都很难看出来。老师傅之所以干得快,很大一部分原因不是力气大,而是角度稳定、路线稳定,尽量做到直进直出;新人往往因为件摆不稳、枪靠肩会动、推进不直,同一个位置得拉很多遍。速度还跟转速设置有关:转速开大推进快,但热得更快、掉枪后印子更明显;转速开中档更稳,但一个位置要补更多遍。

还有一个很具体的身体感受:冬天右手握枪会被持续放气的冷风吹得很冷,左手扶着钢件因为摩擦反而发烫,出现“右手冷、左手热”。有时你会下意识把右手去捂一下发热的钢件回温,再继续握枪。粗磨阶段钢件烫得厉害时必须停下来降温,否则角度更容易失控,掉枪概率更高。

我在现场听到师傅反复强调“手要稳”:要知道枪头在管内的方位,靠近管口和分支口要慢、要稳。培训也会说先练短料再练复杂件,因为一上来就干高难度,最容易掉枪、返修,手感越做越乱。

主要问题在于:这些“手感”和结果并没有变成公开透明的学习标准,更像口口相传、靠返工摸索——你拿给组长看,酸洗过后再到品保那边被判断。合格像经验判断,不像可对照的样品标准。更现实的是,工厂所谓“培训三天、考试、签文件”的流程,在执行上被高度压缩:入职当天快速签字,考试给答案照抄,甚至当天中午前后就直接上手。师傅带教多半只有1~2天,之后只能完全靠自己瞎蒙。师傅的讲解其实也只是点到为止的口头教授,实际上坐上来自己操作就完全是另一回事,许多时候根本不知道哪里做错了。

返工、退回与质检:计件工资好像一场必输的赌博

内抛表面上非常像典型的计件岗位:做得快就赚得多。但我很快发现,决定“算不算你的产出”的地方不在工位,而在质检过程里。

内抛件离手之后会进入多节点筛选:你自己靠眼睛和反光看一遍,组长在交料时再看一遍,送去电解、清洗之后品保再看一遍,最后甚至还有可能被总部整筐退回。于是劳动过程不是线性的“做完就结束”,而是循环的“做完—检查—被清洗品检—退回—再做—再检查......”。

第一关常常就卡在组长那里。工人打完不能直接丢筐,要交给组长看,组长放行才进后段。组长主要抓明显硬伤:掉枪痕、明显砂线。这里的尺度并不透明,而且它不仅是技术判断,也天然带着权力:组长一句“不行”,你的件就进不了后段,后面也就不可能被登记成合格件——这直接关系到你的工资与去留。更糟的是,当组长要“针对”某个人时,他完全可以不用任何理由就把你的东西卡死,然后再用“产出太低”来压你、逼你签离职。

更折磨人的,是很多缺陷不会在毛坯阶段被看出来,而是在电解、清洗之后才“显影”。打磨当下工人用肉眼看像镜子,打灯也未必能看见问题,但一送去处理,砂线突然变清楚,整筐退回返修。电解和清洗在这里像一台显影机:把你在毛坯状态看不出来的细纹、隐砂线、局部光洁度差异全部拉出来,放大给你看。

还有“退回”机制:即使本地品保看过、登记过,料仍可能送去总部后整筐退回来。一筐几百个回到内抛区,原因可能说不清,甚至出现“老师傅也看不出有什么问题,反正你们继续打”的指示。有一次,整筐料被退回,我们都感觉莫名其妙,因为那是老师傅都检查过放行的料,看不出什么问题。后来,师傅的解释是:“现在订单不急,所以总公司就让你们精益求精。如果之前订单多、催得急的时候,这批就是合格料,直接就发了。”这句话让我意识到:所谓“标准”在现场并不是一条稳定的尺,它会被生产节奏、订单压力重新拉紧或放松。对工人来说,这意味着你永远不知道自己押进去的那份劳动,会不会被下一道环节用另一个尺度否定。更有甚者,我们也尝试把师傅打过的料放在交料筐中一起上交,来测试看看标准到底如何,结果依旧是被总部退回。

而工资逻辑在这条链条里就变得非常关键:计时工资至少给你一个相对确定的底盘。工人普遍谈到:如果加班加到满无休,一个月到手多在五六千左右。但计件工资把结算口径绑在“最终合格件数量”上:你一天干了二十个,如果一个都没过完质检,你就等于没有产出、没有工资。更狠的是,组长明确讲过计件工资没有底薪。计件单价本身也不透明:招聘时说小管五块一件,但现组长又说根本拿不到五块,可能三、四块甚至更低。最快的工友一天也才能打四十多件,这样算下来计件根本就赚不到什么钱。

这就是为什么工人对计件工资如此抵触,并纷纷拒绝工厂“转计件”的要求,坚持还留在试用期的计时工资算法。他们并不是“不想多赚钱”,而是非常清楚:在标准模糊、返工频繁、退回不确定的情况下,计件不是激励,而是赌博游戏,工厂是主办方兼裁判,无论如何都会赢你。

于是现场工友出现一种理性的自我保护策略:宁可计时慢慢磨、拖着做,也不愿意把劳动付出在这条不断退回的质检链上。管理会骂我们“消极怠工、产量太低”,但从工人角度,这是对不公平结算体系的反抗。

规则不清晰,纪律变成唯一的管理工具

如果说质检链条让人对“合格”失去把握,没有清晰明确标准,那么厂内其他方面的秩序和纪律则反倒清晰、僵硬得过分。

厂内一天生活和工作的节奏被卡得很死:名义八点上班,但七点五十分必须开会;而且从大门打卡点走到车间要十分钟左右,你得更早到。开会开始手机就锁进手机柜,上班期间不得使用。最刺耳的是组长那句“八点必须开机”——要求每个人在八点必须让机器运转起来,于是穿戴护具、取料、准备这些必要动作都不被计算进正式的工作时间内。

休息被铃声切成“十分钟窗口”:上午十点、下午三点各有两个十分钟可上厕所和抽烟。午饭看似一小时,但车间到食堂走路来回就要不少时间,且必须打铃后才能开始关机,取餐和吃饭再占一段,现实里午休常常只剩二、三十分钟。工友大多躺地上眯一会,能睡到一点是一点。晚饭更挤:打铃去吃饭后,半小时内必须走路、取餐、吃完、回来、穿戴好、开机。没有任何休息时间。

组长会在每天开早会时用羞辱的话反复强调这套规则:“上厕所不在规定时间就拉裤子里”、“提前三次就警告写表”、“哪怕要拉屎也给我背着”。当然,工友反感这套规则,实际上也经常违背,但它持续制造一种氛围:对工厂来说,每个人的身体需求都是麻烦,你的时间不属于你,这里不讲道理,只要求你服从。

空间上也一样。整个厂数百工人,厕所坑位只有六个。数量不足且距离远,上厕所变成用抢的。厕所的设置和使用甚至还存在明显的等级区隔:我曾因为车间厕所拥堵转去办公楼洗手间,被保安拦下说“这个厕所不是给你们上的”。我当场惊呆了,一个厕所还搞等级制度。后来,我威胁对方“不让我上厕所我就拉在保安室”,对方才放行并警告“以后不许来”。

午休外出也是类似逻辑。我尝试中午外出,被保安和厂长以“公司规矩”拒绝,对方不愿给出可讨论的理由;后来即使允许出厂,也要求我打卡,把午休出厂当成“离岗”,让原本属于休息自由的时间被考勤化。去食堂的人不需要打卡,出厂的人要打卡,而且午休时间根本不算工资。工厂很擅长把生活控制做成高强度规章,却不会把合格管件的标准写成清晰的标准文件。

纪律越重,基层越不服。车间气氛会推向一种奇怪的状态:管理每天强调纪律,但工人并不服,有时候发生会上对骂、现场冲突升级,甚至差点互殴的情况。组长越骂,权威越薄;工人越顶撞,怨气越厚。有一次,组长骂大家产量太低,骂大家打铃前就开始收拾用具,并且针对一个打复杂件的工友。对方直接怒气冲顶,骂组长要“杀你全家”,如果不是其他工友拉着,现场肯定会直接打起来。

所以我看到一种很荒谬的情况:该清楚的地方,那些教学、工艺与合格标准始终含糊,该含糊、弹性一点的地方,例如人的休息、走路、上厕所、吃饭,却被规定得像军规。合格与否取决于在不同环节“看心情”、“看订单”来轻易改变的规则,但你几点能去厕所、几点能抽烟、午休能不能出厂、走错一个厕所会不会被拦下羞辱,却是铁板一块。这种制度设计本身都是为了维持工厂内权力的运作——用最容易管的表面纪律来制造一种“我能管得住你”、“你必须服从”的幻觉,借此掩盖它其实管不住的东西:不稳定的工艺、不完整的产线、低下的产能、无尽的返工。

厂内被消耗的身体

从表面配置看,这家厂发口罩、静音耳罩、工服、劳保鞋,差不多达标。厂区配套甚至在当地算上游:宿舍每月只要小几百块钱;中午和晚饭基本不要钱,水平不差。在“吃住都在厂里、消费机会也少”的情况下,有人确实能在满加班下每月存到四、五千元。但这些“看起来不错的条件”,并不能抵消生产过程里各种冷热、化学品、粉尘、噪音对身体的持续侵蚀。

实际劳动里,工厂发的劳保用品挡不住细小金属粉尘。进车间时很容易感觉整个眼前是雾蒙蒙的,其实那都是细小的金属粉尘。这些粉尘让皮肤过敏、让眼睛瘙痒,危害性不小。为了避免粉尘进眼、避免手被粉末刺痛,我不得不自购护目镜、自购丁腈手套叠戴。

抛光工位最常见的直接风险之一是烫伤:不锈钢打磨升温极快,烫到难以握持,甚至出现过手套被高温烧着只能立刻脱下更换的情况。另一个风险是磨头断裂飞散,概率不高,但一旦发生后果很严重。我们这里没有发生过,但外抛等一些岗位风险更大。

人体工学问题也明显:为了稳定,很多人把气动枪扛在肩膀上,肩部长期摩擦压迫,出现磨损疼痛;老师傅会自己买肩垫用,这类防护不是公司提供,而是工人自掏腰包减轻伤害。冬季,气动工具持续放气带来冷刺激,我们只能短暂停顿时关气阀减少受冷,但气阀关小转速降低,产量也就会降低。很多时候只能忍受着冷热的侵袭继续打磨。

最严重的,是所谓的“设备故障”放大了粉尘风险。内抛设备本应通过吸风与水流系统把粉尘吸附并用水固定、冲走。但现场好几台机器存在吸尘失效、吹风损坏、水箱不供水等问题,粉尘既不被吸走也无法被固定,弥散在空气里,几乎是“靠嘴吸灰”。更糟的是,这种故障不是一时半会,而是报修后迟迟无人维修。我的机器坏了快两周时间,每次跟组长说,他都用“会找人修”敷衍,隔几天仍不见人影,继续问他,他急了就会说“别人都能用,怎么就你不行”。同一区域还有多台设备类似情况,粉尘弥散在空气中,最后伤害的是所有现场的工人。

化学品风险则主要集中在电解与酸洗岗位:酸性气体扩散被反复吸入;酸洗使用强腐蚀性体系,飞溅后果严重。公司虽然配发面罩和滤罐,但滤罐是不会发放更换品的,这导致面罩根本无法发挥作用。相关岗位的工友也知道戴了也没用而干脆不戴。路过那些清洗池时,我都能明显感受到眼睛不适,更何况每日都在附近工作。

结论:为什么消极怠工成为主流?

在我看来,这间工厂的核心矛盾可以说得很直白:它要做高标准产品,却没有把“稳定工艺、清晰规则、可靠设备、熟练人力”当成优先投入项。相反,它更依赖纪律、返工与质检链条来倒逼合格,这批工人打不出合格品,就赶快换下一批,直到碰到真的天赋异禀的“抛光圣手”。

面对工厂的招聘欺骗和日常纪律的不断羞辱,为什么大家没有采取更激烈的集体行动,而是只有消极怠工呢?我在现场听到的工友说法是这样的:大家都很愤怒,也敢当面顶撞、对骂组长,也讨厌这家工厂。但当谈到“罢工”这类更激烈的行动时,普遍大家都会拒绝,因为他们的想法是:一旦你停工,公司就能用“旷工、闹事”的名义扣钱、不发工资、处分,这样你也没什么好说的。反过来,只要我按时出勤、活照干,哪怕你磨得慢、拖计时、打不出几个成品,我在工资上也更占理,公司反而不敢不给。我工件打得越多,我连组长都敢随便骂,这是我的底气来源。但其他冲突性的抗议行动会直接威胁收入正当性,这是他们不愿冒的险。

所以最常见、最一致的策略就变成:在不把自己送进“理亏”位置的前提下,把工作节奏拖到最低风险。你要我转计件,我就走人找下个工厂;你不敢强制,我就按计时慢慢磨,尽量不磨坏。消极怠工不是“懒”,而是对模糊标准、返工循环与失效计件的理性应对。

也正因为如此,这种工厂很难积累稳定的技术工人,工人也无法从工厂获得什么技术知识:新人很难在混乱的判定里学会稳定手感,老工人会在长期返工与被压榨中离开,车间永远在招人、永远在培训、永远在“缺人”。表面上它在生产高洁净度产品,实际上它没有什么高科技、核心技术,靠的是无穷无尽的人力消磨,制造了大量的浪费、错误。

从更大的视角来看,这家工厂的情况也为理解国内的工业升级(尤其是那些看上去高级的产品)提供了一个关键视角:所谓制造升级,并不总是通过技术进步来完成,很多时候是通过对劳动力身体、时间与注意力的极限消耗来实现的。超高洁净度的不锈钢管材,最终就是一种以工人健康的损耗、不确定收入和高度纪律化劳动为代价的产品。

工人有事,我们报道

我们收集一线工人的声音,呈现不被主流媒体看到的劳动者生活;我们探究政治经济背景下的劳动体制、剥削逻辑,力求呈现劳动者的处境,看见来自工人的行动和抵抗。快手、抖音等工人使用的社交媒体是我们的主要信息来源。采访劳动者、与工人建立连接是我们努力的方向。我们希望通过文章和报道的连接,能使所有劳动者团结为一张巨网。我们分析工人受苦的原因,分享工人斗争的经验。工人的声音需要被听到,工人的声音最有力量!

劳动者筑起一砖一瓦,在一条条产线上铸造中国制造的奇迹。劳动本应该被尊重,现实中,劳动者被剥削、被边缘化,主流话语一边将劳动者塑造为卑微、值得同情的受害者,一边忽视、贬抑、打压劳动者的行动。我们希望在劳动者的世界中,重新看见劳动的价值,重建劳动者的尊严。

征集伙伴

如果你也对工人议题、劳动报道或工人运动有兴趣,想参与工事有料,欢迎直接写信联系我们: [email protected] !

加入我们的社交媒体: Twitter | Instagram | Telegram