【评论】极越暴雷的资本运作基因

极越突然暴雷给员工权益带来的损害,在极越员工的团结一致抗争之下,已经基本上得到解决,但事件给我们带来的思考却远不应该结束。前几期,有料就极越员工抗争行动本身做了详细的梳理,展示了员工的力量的同时,也指出未来类似行动可以提升之处。 这篇快评在此基础上进一步反思极越闪崩的资本运作基因。目前网络上关于极越闪崩的原因众说纷纭,加上事件本身涉及商业秘密,想要搞清楚时间前后的来龙去脉,恐怕是不可能的。所以这篇快评的目的并不是就极越的资本运作基因给出严密的分析,而是提供一个新的反思的视角。至于更严密的分析,恐怕需要研究者进行长时间的材料搜集和严密分析。

极越闪崩爆发于2024年年末。12月11日下午,极越CEO 突然然发布内部信并召开全员视频会议,承认公司目前正遇到困难,需要立即调整,进行“二次创业”。 公司当晚发布公告称,正积极推进融资,售后维保和新车交付环节仍将正常运行。但多位员工透露,公司所有业务已陷入停滞,多个团队“就地解散”,所有门店暂停营业;员工11月、12月的社保需要自行缴纳,12月开始的薪资无法发放,且公司仅计划保留极少数员工维持基本业务。不少员工对这一消息表示惊讶,公司数天前才有新员工入职,当天上午还在照常推进工作及向用户交付车辆;他们对社保遭断缴及未获缓冲期便被要求离职感到不满。直到闪崩的消息传出来的一刻,仍有极越的销售人员在通过直播进行销售。当他们得知公司闪崩和无法缴纳社保、支付薪水的一刻,很多人苦笑不得,直接把消息直播了出去。到目前为止,在极越员工的集体努力和抗争下,员工们的工作、社保和福利问题已经得到初步解决。车主的车辆维护、调试、保修的问题也已经由其他制造商接手。唯一还不太明朗、没有看到后续跟进报道的是供应商的款项支付和赔偿情况。

值得注意的是,极越已经不是中国电动车行业第一个倒下的。在极越之前,广为人知的电动车行业一度风光却轰然倒塌的造车新势力包括威马、高合、哪吒… 这些企业的经营危机乃至最后倒闭都吸引了很多媒体目光。

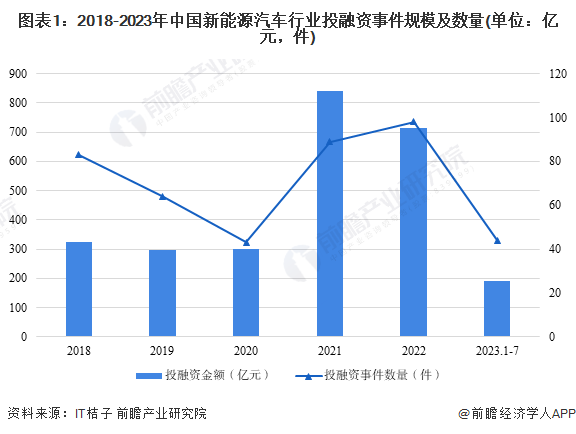

一种常见的说法是,这类危机和倒闭是新能源汽车行业淘汰赛的必然结果。在国内,新能源汽车和电动汽车行业的发展是近十年的事。从2014年开始,“造车新势力“大批进军汽车市场。2014—2019年,市场上一度有超过60家造车新势力,而只是注册了公司却没有实际把车造出来的更是高达400家。到了2019年,绝大多数曾经的明星造车项目已经无声无息,还活跃的、销量可查的新势力包括分别是理想、零跑、蔚来、小鹏、小米、哪吒、极石、合创等。自2019年以来,威马、高合、哪吒和极越相继倒下,媒体纷纷感叹,新能源汽车行业的淘汰赛竞争加剧,感叹内卷的日益残酷,纷纷为新能源车如何才能活下去且活得好出谋划策。

另一种常见的论调乍听起来似乎更有建设性:他们试图为一个个倒下的造车新势力把脉,分析其失败的原因,并尝试为后来者提供建议。以此次极越暴雷为例,纵观舆论,无论是主流媒体、汽车行业的公众号、还是一些个人的自媒体,很多讨论都集中在一个问题上,即极越暴雷到底是谁的责任?

就极越暴雷,舆论主要有两种观点:

一种观点认为,责任主要在夏一平的战略失误。很多人指责夏一平是一个“暴君“。作为一个CEO, 不能专注于自己应该专注的顶层设计,而偏偏要越权下场指挥自己并不擅长的营销。如此,虽然事事亲力亲为,却给公司运作造成巨大麻烦,给员工造成巨大压力,造成错误决策。还有人指出,夏一平早就在2024年8月的会议上清楚地知道百度不会再投资,但他为了自己的“造车梦”,“携员工以令资本”,最后被百度和吉利反将一军,输的一败涂地,也搭上了无数员工的工资和福利。

另一种观点则认为是百度本身本身造车动力不足,尤其当造车资质一再成为极越新车上市的阻碍。关注极越暴雷事件的人会知道,极越在短短四年的发展历程里,经历了三次股权变更,和管理架构调整,曾经多次引起争议。综合多方评论,频繁地股权变更与造车资质不无关系。

自2014年起,发改委和工信部对骑车行业加强规范,规定任何公司企业如果想进入汽车行业,需要获得两个部门的双重资质认可。在电动车行业发展初期,相关规定的执行力度相对宽松,获得牌照也相对容易。2015-2017,为了迅速培养起一个新的电动汽车行业,发改委大手笔的在国内发放了15张资质许可,如奇瑞新能源、江铃新能源、云度新能源、知豆、江淮大众等等。至此,新能源汽车产能储备总量已达到数百万辆,产能过剩的苗头初现。到2017年中,发改委开始收紧了资质获批名单。而当时,很多后来为大家所耳熟能详的电动车企业,才初初崭露头角。因为难以获得造车资质,业内开始发展出“代工模式”,即在监管部门的默许下,默许新造车们与其他有资质的企业合作生产销售产品。

但是到了2022年初,监管部门在此收紧,工信部发布《关于开展新能源汽车委托生产试点工作的通知》,明确指出新能源汽车生产委托方与受托方均需有生产资质才能代工生产。新规定意味着,如果集度或其股东百度没有取得新能源汽车生产资质,将无法销售及委托具备资质的吉利生产旗下品牌汽车。这对极越的营销、技术发展、融资都产生巨大的影响。其中,很多媒体都指出,监管部门最初不排斥集度获取资质,不过提出股东需使用自有资金支持车企,且公司盈利前不得在二级市场融资等要求。虽然百度和极越进行了多轮的股权变更和管理架构调整,拿到了80%的投票权,但依然无法绕开融资的门槛。加上当时夏一平提出了一个更长远的、需要花费更多投资的雄心勃勃的制造智能超跑的计划,于是百度不再愿意投入。也有人指出,百度CEO李彦宏本身就不愿意冒险独立投入造车,他更想做的是智能驾驶技术的技术方案提供者和这方面技术的领导者。

无论是哪种观点,要查证都是很困难的,尤其当问题涉及到商业机密时,更是如此。但无论是上述两种论调中的哪种,都有一个很严重的缺失,即过于强调实际资本运作中的某一个因素,无论是资本的因素,还是管理的因素,亦或是政策的因素。这种讨论的意义在于试图帮政府或企业找到规避风险的路径,却无法帮我们理解普通的工人在这个大的发展浪潮里为何会成为“炮灰”的命运。

事实上,就电动车和智能驾驶的发展而言,无论是极越,还是高合、哪吒,无论是资本、管理还是政府政策,都是在一个更大的逻辑下展开和运作,即经济危机后,政府试图去通过发展高科技产业来提升其在全球价值链上的位置,试图通过科技创新去提高生产力,从而缓解危机、在全世界范围内变成一个经济强国,实现从中国制造到中国智造的跃进。

为了实现这一点,政府一如既往的采用举国体制的方式支持电动汽车和智能驾驶的发展,大量的利好政策 – 如宽松的造车牌照、电动车消费补贴等等 – 投入市场;另一方面又在实质上开放资本市场的运作,汽车行业是技术和资本密集型的产业,所以在这个过程中引入了金融资本,因为只有金融资本才能提供足够多的前提投入、容忍前期的亏损以占据优势的技术和市场地位。

而产业资本更多的是通过商品的售卖赚取差价,实现即时的盈利。在宽松的政策和资本环境下,电动车行业前期经历了爆发式增长,车企们、投资人们、CEO们纷纷投入自己的资源、金钱和“梦想”,咨询公司们纷纷给出乐观的行业前景预计,这进一步点燃了股市的热情,投资不断流入,这带来市场的进一步细分、企业家梦想的进一步膨胀。但是这种短期内的突然爆发,也很快就带来了产能过剩的问题。贸易战和内需不足,又进一步加剧了产能过剩的问题,于是行业势必要开始收缩。极越似乎正是在高潮和收缩的临界点上进入行业,而这些趋势并非一个单独的车企、投资人、CEO和车企员工所能抗衡。从这个意义上讲,百度不再继续投资,也并非偶尔;同样的,极越暴雷,也有其更深层次的根源。

更值得注意的是,在高潮和低潮之间,无论是CEO,车企还是投资人,都有办法全身而退。这一点,在资本运作的规则中就已经早早写明。政策制定者更会因为最终扶植出了几个行业头部的龙头企业而获得加官进爵。而这背后,真正承受这些代价的人,是普通的员工、打工人。从这个意义上来讲,无论是极越,还是高合,无论其具体的问题有多不同,无论夏一平的决策有多么的精妙,这个发展方式内部的矛盾 – 这个资本运作的基因 – 都注定了要有很多普通的打工人为此付出代价。如果没有夏一平,可能有黄一平、夏二平,如果不是极越、哪吒,可能还超越、葫芦娃。对普通的打工人来讲,这些细节重要但又无足轻重。要真正理解电动车行业暴雷,尤其是其对普通工人的影响,都要进入电动车行业资本运作基因的细节,揭示其内在的矛盾。惟其如此,才能真正地从工人的角度,开出完整的药方。

工人有事,我们报道

我们收集一线工人的声音,呈现不被主流媒体看到的劳动者生活;我们探究政治经济背景下的劳动体制、剥削逻辑,力求呈现劳动者的处境,看见来自工人的行动和抵抗。快手、抖音等工人使用的社交媒体是我们的主要信息来源。采访劳动者、与工人建立连接是我们努力的方向。我们希望通过文章和报道的连接,能使所有劳动者团结为一张巨网。我们分析工人受苦的原因,分享工人斗争的经验。工人的声音需要被听到,工人的声音最有力量!

劳动者筑起一砖一瓦,在一条条产线上铸造中国制造的奇迹。劳动本应该被尊重,现实中,劳动者被剥削、被边缘化,主流话语一边将劳动者塑造为卑微、值得同情的受害者,一边忽视、贬抑、打压劳动者的行动。我们希望在劳动者的世界中,重新看见劳动的价值,重建劳动者的尊严。

征集伙伴

如果你也对工人议题、劳动报道或工人运动有兴趣,想参与工事有料,欢迎直接写信联系我们: [email protected] !

加入我们的社交媒体: Twitter | Instagram | Telegram